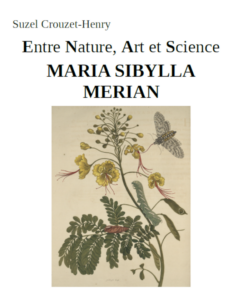

Maria Sibylla Merian, tableau attribué à Jakob Marrel

Maria Sibylla Merian

Une femme aux multiples facettes

C’est un peu mon héroïne. Artiste florale baroque, scientifique passionnée de papillons, aventurière et féministe, elle voulait être libre dans un siècle, le XVIIe, qui ne laissait encore que bien peu de place à la femme. Elle avait bien sûr quelques défauts. Intransigeante avec elle-même, elle l’était aussi avec les autres. Son pauvre mari en a fait les frais ! Si l’histoire vous intéresse, nous pouvons continuer.

Une artiste florale

Maria Sibylla est née en 1647 à Francfort-sur-le-Main, à la fin de la guerre de Trente Ans. Son père, Mathieu Merian l’Ancien, est un artiste réputé pour la qualité de ses gravures. Il a repris la maison d’édition de son beau-père, Johann Theodor de Bry. Après la mort de sa première femme, Maria Magdalena, il se remarie avec Johanna Catharina Sibylla Heim, la mère de Maria Sibylla. Maria Magdalena lui a donné quatre filles et quatre fils. Il faut noter que Matthaüs le Jeune et Caspar, nés respectivement en 1621 et 1627, sont devenus à leur tour des artistes reconnus. Johanna Catharina met au monde deux enfants, mais le frère de Maria Sibylla meurt en bas âge. Mathieu Merian l’Ancien est calviniste. Francfort, cependant, est dominée par les Luthériens qui exigent des Calvinistes que leurs enfants soient baptisés dans la foi de la cité. C’est donc en tant que luthérienne que Maria Sibylla reçoit le baptême, ce qui ne l’empêche pas d’être marquée par la pensée de Calvin. Elle n’a que trois ans à la mort de son père. Toute sa vie, elle a été très attachée au nom des Merian et a voulu s’en montrer digne.

Sa mère se remarie très vite avec Jakob Marrel, un artiste floral d’un certain renom, qui fait le lien entre les écoles du Nord de l’Europe (flamandes et hollandaises) et celles du bord du Rhin. C’est un spécialiste des grands bouquets, impossible à recréer dans un vase d’ailleurs, puisque les peintres du XVIIe s. ne se soucient pas des périodes de floraisons. L’époque est aux symboles. À côté des bouquets, sont souvent représentés des insectes et des petits animaux, les uns pour symboliser le bien, les autres, forcément, le mal. Marrel est connu aussi par ses vanités, qui enseignent le détachement des biens de ce monde par la représentation du crâne et de la fleur fanée. Son beau-père initie Maria Sibylla à la peinture et à la gravure. Elle doit se contenter, cependant, de l’aquarelle et des fleurs. Les femmes n’ont le droit ni à la peinture à l’huile ni aux grands sujets historiques ou religieux.

Maria Sibylla a le sens du détail, dessine à la perfection et sait utiliser la couleur pour donner vie à ses œuvres. Elle publie plusieurs livres des fleurs où elle s’affirme comme une peintre florale à part entière. C’est une artiste baroque. Pour elle, la vie et la mort sont intimement liées. Elle n’hésite pas à représenter, à côté de fleurs et de fruits, des insectes, au mieux décriés, au pire terrifiants : mouches, blattes, araignées, fourmis. Ses représentations de papillons n’en sont que plus magnifiques.

Une spécialiste des papillons

C’est qu’elle les aime, les papillons ! Depuis l’adolescence, elle cherche, dans les jardins et la campagne, des chenilles qu’elle garde dans des boîtes afin d’en observer l’évolution. Elle s’intéresse aux métamorphoses. Elle étudie et dessine toutes les transformations du lépidoptère depuis les œufs jusqu’à l’apparition de l’insecte parfait, le papillon. Le frère de Marrel lui apporte des chenilles du ver à soie, le fameux Bombyx du mûrier.

La loupe est très utile à Maria Sibylla dans ses recherches. Elle sait très vite que la génération spontanée n’existe pas, que les insectes ne naissent pas spontanément de la matière en décomposition mais proviennent d’œufs pondus sur celle-ci. Après son mariage avec Johann Andreas Graff (un artiste-peintre spécialisé dans l’architecture) et la naissance de sa première fille (Johanna Helena, en 1668), elle quitte Francfort pour Nuremberg. Elle fréquente le milieu cultivé de cette vieille ville impériale et se tient au courant des dernières découvertes scientifiques.

Elle s’intéresse aux plantes-hôtes des chenilles et publie plusieurs volumes sur le sujet. La jeune femme ne s’intéresse pas seulement aux plantes ornementales, elle représente aussi les sauvageonnes, plantain, pissenlit, ortie et bien d’autres, et reprend ainsi le modèle de La Grande Touffe d’herbes de Dürer. Ce n’est pas une botaniste à part entière, mais bel et bien une entomologiste, une scientifique spécialiste des insectes, principalement des papillons qu’elle appelle affectueusement ses oiseaux d’été.

Maria Sibylla ose faire état de ses connaissances scientifiques et montrer de quoi elle est capable. Les avancées scientifiques du XVIIe siècle ébranlent d’ailleurs la hiérarchie sociale ; ce ne sont pas des rois qui dominent les ruches, mais des reines, ce qui pour Maria Sibylla devrait revaloriser la place des femmes à l’intérieur de leurs foyers. Ces réflexions ne font pas les affaires de Johann Andreas, qui souffre dans son orgueil de mâle. Les discussions, voire les disputes, sont nombreuses chez les Graff. Maria Sibylla donne, cependant, naissance à Dorothea Maria en 1678.

Une aventurière

Pour étudier les insectes, elle décide de partir avec une de ses filles au Surinam. Notons au passage qu’elle a plus ou moins obligé son mari à divorcer. En 1699, Maria Sibylla et Dorothea Maria quittent Amsterdam, où elles se sont installées, pour un voyage d’exploration inédit pour les femmes à cette époque. Elles restent deux ans dans cette région du monde inhospitalière et remontent le cours du fleuve Suriname pour visiter différentes plantations.

Elles se lient avec les femmes esclaves, indiennes ou africaines. Les deux femmes observent et dessinent insectes, animaux et plantes. Elles cherchent à en connaître les utilisations culinaires, tinctoriales ou médicales. Le Cotonnier, par exemple, est essentiel pour les Indiens qui soignent leurs plaies avec ses feuilles et produisent, à partir de ses fruits, la toile nécessaire à la fabrication de leurs hamacs. Le Gombo musqué a lui aussi plusieurs utilités : ses feuilles sont utilisées pour nourrir les dindes, et les graines brunes de ses fruits en forme de cosses permettent aux filles de se fabriquer colliers et bracelets.

En 1701, le paludisme oblige Maria Sibylle à abandonner ses recherches et à rentrer à Amsterdam. Elle publie, en 1705, La Métamorphose des insectes du Surinam, un ouvrage magistral de 60 planches, accompagnées chacune d’un commentaire détaillé. Elle reste très dynamique jusqu’en 1715 où une attaque d’apoplexie la condamne au fauteuil roulant. Elle décède à Amsterdam, en janvier 1717, à l’âge de 70 ans.

Maria Sibylla Merian renouvelle la représentation naturaliste de son époque. En juxtaposant faune et flore, elle réalise des scènettes vivantes. Elle nous apprend, elle m’a appris, à regarder le monde avec plus d’attention et à laisser une chance à la vie.

Mon livre sur Maria Sibylla Merian

Cet ouvrage est l’histoire d’une rencontre avec une femme de caractère qui n’a pas hésité à prendre tous les risques pour aller jusqu’au bout de ses ambitions. Maria Sibylla Merian (1647-1717), artiste florale de formation, a mis en évidence le cycle de vie des plantes, la métamorphose des insectes et leurs interactions. C’est une scientifique, spécialiste des papillons. Avec cette féministe avant l’heure, le voyage commence entre les villes impériales, les canaux d’Amsterdam et les territoires inquiétants du Surinam.

Une histoire vraie

Ce livre n’est pas un roman. C’est une biographie. Je m’en suis tenue aux faits et ne me suis permis que peu de supputations. La vie de cette femme hors normes nous emmène, cependant, loin des sentiers battus et nous permet de rêver à d’autres possibles.

Un ouvrage illustré

Il était difficile de parler de cette artiste et de son entourage sans présenter un certain nombre de gravures, d’aquarelles et de tableaux. Merci à Maria Sibylla pour sa maîtrise du dessin et la beauté de ses œuvres.

Un ouvrage autoédité

Ce livre a été imprimé en décembre 2021 à l’imprimerie Clerc de Saint-Amand-Montrond. Il comporte 126 pages, dont une importante bibliographie. Il est vendu au prix de 15 euros (+ frais d’envoi éventuels de 6 euros).

Gisela

Gisela National Gallery

National Gallery Albin Michel

Albin Michel lescouleursdesuzel

lescouleursdesuzel lescouleursdesuzel

lescouleursdesuzel LoggaWiggler de Pixabay

LoggaWiggler de Pixabay Hans, Pixabay

Hans, Pixabay Etienne-F59, Pixabay

Etienne-F59, Pixabay Mrdidg, Pixabay

Mrdidg, Pixabay Kunstmuseum Solothurn, Soleure

Kunstmuseum Solothurn, Soleure

Kunstmuseum, Bâle

Kunstmuseum, Bâle Points

Points Ralph, Pixabay

Ralph, Pixabay