Un insecte appelé gendarme

Le Pyrrhocoris apterus

Un matin ensoleillé et chaud de ce mois d’août, j’ai aperçu des petites perles sur le tronc des tilleuls de la place où j’étais installée, des perles rouges sur fond vert, la mousse qui recouvrait par endroits les arbres. Curieuse, ou plutôt interloquée, je me suis approchée et j’ai vu que les perles bougeaient, un peu. J’ai fini par comprendre que c’était des punaises, de celles qu’on nomme communément gendarmes. Mes perles en étaient encore au stade larvaire, elles ne comportaient pas tous les dessins noirs qui recouvrent la carapace de l’imago, l’insecte arrivé au stade adulte.

De rouge et de noir

Regardons de plus près cet imago, cet insecte parfait. Ce qui frappe tout d’abord chez lui, ce sont les couleurs chères à Stendhal, le rouge et le noir. Ce sont aussi celles des gendarmes de l’Ancien Régime, d’où son surnom. Regardons le bien en face. Les dessins noirs forment un masque, que certains qualifient d’africain ou de tribal. Notre gendarme se veut terrifiant afin de se protéger de ses prédateurs. Il s’est ainsi muni de deux grands yeux factices, d’un nez et d’une bouche, tout aussi factices et disproportionnés. Les couleurs, le rouge et le noir, indiquent qu’il est potentiellement toxique. Tout cela a d’ailleurs un nom : l’aposématisme (apo : loin ; sema : signal). Le gendarme ne se sent pas obligé de dégager une odeur repoussante, contrairement aux autres punaises. Pour lui, l’habit suffit. Ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment le cas : il est souvent la proie des guêpes, des frelons ou des oiseaux. Continuons notre examen. Cet insecte d’1 cm de long a deux paires d’ailes (trop courtes pour pouvoir voler), trois paires de pattes, une tête noire, des yeux rouges, de longues antennes noires. et un rostre de type piqueur-suceur. Il est grégaire et retrouve souvent ses semblables, à l’automne et au sortir de l’hiver, dans ses lieux de prédilection où ils profitent tous ensemble des rayons du soleil. Il aime la chaleur (d’où son autre nom de cherche-midi) et il n’est pas rare de le voir le long d’un muret qui nous semblerait à nous assez inhospitalier. L’hiver, il se cache à l’abri du froid. Au printemps, la femelle pond des œufs blancs qui virent progressivement au jaune orangé avant de donner naissance à des petites larves rouges. Après plusieurs stades larvaires successifs, celles-ci prennent leur forme adulte et commencent à se reproduire. Elles ont quelques mois pour faire leurs réserves avant de chercher un refuge pour l’hiver.

Un des auxiliaires du jardinier

Les rassemblements de gendarmes peuvent intimider, voire inquiéter. S’il n’est bien sûr pas recommandé de déranger ces petites bêtes par des gestes inconsidérés, dont elles seraient d’ailleurs les principales victimes, elles ne présentent pas de danger pour les humains. Elles leur sont même bien utiles. Comme les coccinelles, les chrysopes ou les araignées (qui ne sont pas des insectes), elles sont des auxiliaires pour les jardiniers. Elles ne s’attaquent pas à leurs légumes.

En effet, le gendarme, piqueur-suceur, ne peut pas grignoter quoi que ce soit ! Il consomme seulement le suc de ce qu’il a piqué avec son rostre. Il aime particulièrement les graines et les fleurs de mauves, de roses trémières, d’hibiscus et de tilleuls. À défaut, il s’intéresse à d’autres végétaux ou même à des insectes (qu’ils soient morts ou vivants). Il aide donc le jardinier dans sa lutte contre les pucerons et les cochenilles. Le gendarme est même particulièrement efficace car il s’attaque aussi aux larves et aux œufs des insectes. Il fait un vrai travail de nettoyage au jardin en décomposant la matière organique (provenant des végétaux ou des insectes).

Les gendarmes sont indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème et sont des auxiliaires très efficaces pour les jardiniers. Inoffensifs, ils peuvent être un bon sujet d’étude pour les enfants qu’il faut initier aux mystères de la Nature, tout en leur apprenant le respect du vivant.

lescouleursdesuzel

lescouleursdesuzel lescouleursdesuzel

lescouleursdesuzel LoggaWiggler de Pixabay

LoggaWiggler de Pixabay Hans, Pixabay

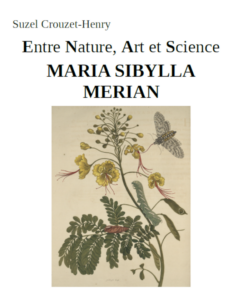

Hans, Pixabay Kunstmuseum Solothurn, Soleure

Kunstmuseum Solothurn, Soleure Ralph, Pixabay

Ralph, Pixabay